地名とは(1)

ページID:1011654 更新日 令和5年12月5日

いまさら「地名の意味か」と思われるかもしれませんが、実際に地名の聞き取り調査をしていて、いつも自問してきたのが「地名とは何か」ということでした。

国語系の辞典で「地名」と引くと、大体「土地の名」など、ごく簡単に説明されています。インターネットで調べると、「特定の地点や区域に対して付けられる固有名詞」などと出てきます。具体的な例として、山・海岸・川・湖沼・湾・海などの自然物、集落、さらに行政上の必要からつくられた国・市町村や人工物の道路・公園・城など、とにかく地表に呼び名があれば、それが地名となるようです。しかし、地名の中には新しく付けられたり、いつのまにか消えたりしていくものも少なくありません。さらにやっかいなのは、行政的に境界が定められた地名は別として、「区域」がはっきりしなかったり、人によって呼び方や文字表記が違ったりと、その範囲がまちまちの例もよくあります。

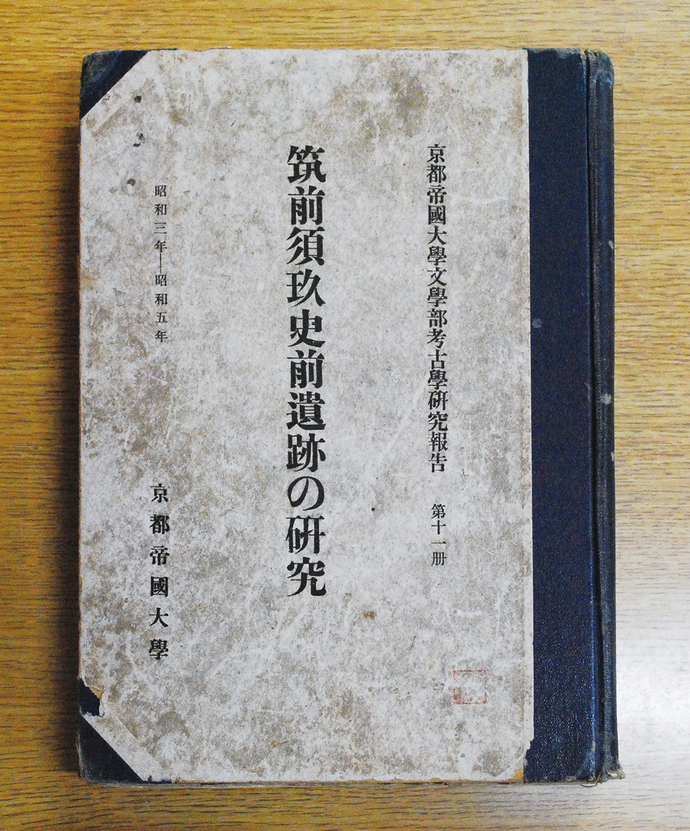

そこで私たち郷土史研究会が始めにお手本としたのが、地名の表記と区域がはっきりしている「明治十五年字小名調(あざこなしらべ)」です。この調査は、明治初期に福岡県が行ったもので、まだ大字(おおあざ)とか小字(こあざ)という言い方はなかったので、「字小名調」となっています。現在でいえば、「小字調べ」ということになるでしょう。大字・小字という地域区分の単位は、明治22年の「町村制」施行によってできた用語です。現在の春日市を例にとれば、明治22年4月1日、江戸時代から続く旧那珂郡の下白水村、小倉村、須玖村、上白水村、春日村の5カ村が合併し、その中で1番面積が大きかった春日村の「春日」をとって新・春日村としました。このときから旧村の「村」は新しく「大字」という地名の単位になりました。大字の下位単位は小字ですが、実際には「字」と呼ばれることもあり、省略されることも多かったようです。例えば、昭和5年に出された京都帝国大学発行の『筑前須玖史前遺跡の研究』の中では、現在の須玖岡本遺跡の所在地を「筑紫郡春日村大字須玖(すく)(原文ママ)字岡本」と表記したり、「筑紫郡春日村大字須玖小字岡本」としたり、単に「須玖岡本」と書かれたりしています。これで分かるように、行政的地名は「市制」、「町村制」施行によって、県>市郡>町村>大字>小字と単位区分されて、区域と地名がはっきりするようになりました。この頃、大字須玖の下には岡本を含め91の小字がありました。

ところが、この「町村制」による「大字須玖」という地名も、昭和61年以降「町界町名地番整備事業」により須玖北・須玖南・日の出・桜ケ丘・岡本・弥生の6つの町名に変わりました。

春日市郷土史研究会 平田 善積(ひらた よしずみ)

(市報かすが 平成30年11月15日号掲載)

このページに関するお問い合わせ

文化財課 整備活用担当

〒816-0861

福岡県春日市岡本3-57

奴国の丘歴史資料館1階

電話:092-501-1144

ファクス:092-573-1077

文化財課 整備活用担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク