村と町

ページID:1010936 更新日 令和5年12月5日

「春日村」は明治22(1889)年、江戸時代から続く村、春日、小倉、須玖、上白水、下白水の5カ村の合併により、発足しました。どのくらいの人が暮らしていたかというと、明治5年から7年にかけて、筑前の各村を調査した記録、福岡県地理全誌には、春日の5カ村の戸数の合計は396戸、人口は1927人とあります。明治22年時は、人口は2389人で、ほとんどが農業に従事していました。

このように春日村は純農村として、発足しましたが、福岡市の近郊という地の利により、発展を続け、昭和28(1953)年、春日町となり、その後、昭和47(1972)年に、春日市が成立しました。明治22年の市町村制施行以来、どことも合併せず一つの村が市に昇格したのは、隣の大野城市とともに珍しい例です。

私たちは何となく、町は村より大きく、にぎやかなのだと思っています。しかし、市内には市町村制の町以外に古くからの町がありました。市内中央部、いきいきプラザの辺りに、昇町という地名があります。地名の由来は、江戸時代寛永15(1638)年福岡藩の旗差し(非常時に幟のぼりを持って出陣する役)が当時の下白水村に移住してきたことによるものです。いつの時点か分かりませんが、江戸時代には旗持ちが集住する地域が昇町と呼ばれるようになりました。

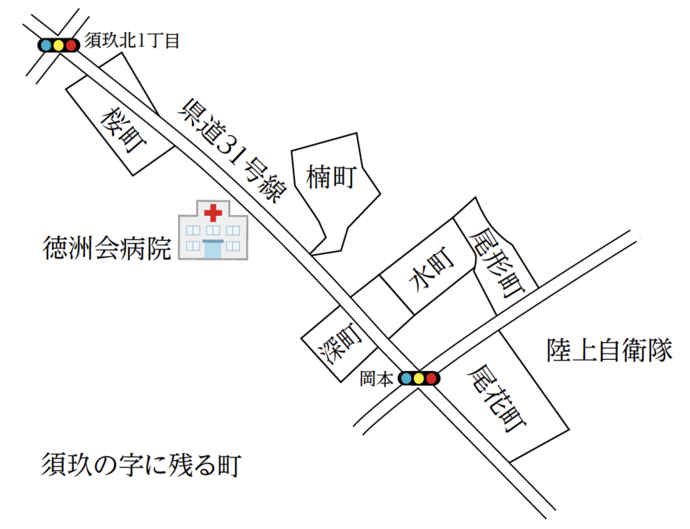

須玖村には牛町、屋形町、桜町、尾花町、深町、水町と多くの町があります。これらは、牛町を除き、県道31号線沿いの地名です。現在ではにぎやかな通りですが、地名が作られたころは、人家もほとんど無い水田地帯でした。

市町村制の町ではない、地名の町とは、どのような意味があるのでしょうか。漢字から探ると「町は田と丁、丁はくぎを打ち込む意で、耕作地の境界にくぎのように、打ち込まれたあぜ道の意」( 広漢和辞典中巻)とされ、「(あぜに囲まれた)その区画内の処をのちに町と称した」(新訂字訓)とあり、本来の意味は、ただの区画でした。町が市街地を意味するように使われ始めたのは、平安時代末頃からといわれています。

中世になると、町は2つの意味を持ち始め、本来の水田や畑しかないただの区画とする場合と、「町屋」や「町場」など現在と同じような使われ方をする場合に分かれました。

現在は、人々が集住するところという意味の方が主流となっています。

春日市郷土史研究会 寺崎 直利(てらさき なおとし)

(市報かすが 平成29年7月15日号掲載)

このページに関するお問い合わせ

文化財課 整備活用担当

〒816-0861

福岡県春日市岡本3-57

奴国の丘歴史資料館1階

電話:092-501-1144

ファクス:092-573-1077

文化財課 整備活用担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク