白水の城(2)

ページID:1011238 更新日 令和5年12月5日

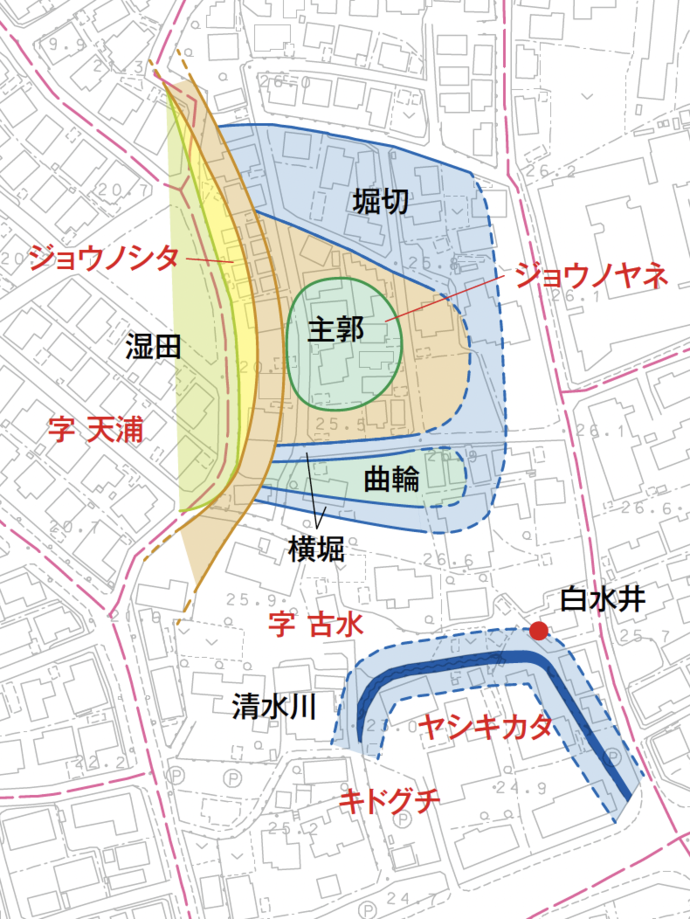

下白水にあった城は「天浦(あまうら)城」とも呼ばれています。天浦城は戦国期にあった筑紫(ちくし)氏の城です。福岡市側の大友(おおとも)氏の動きの見張りと牽制、那珂川方面から博多へ通じる道を監視する役目を持つ筑紫氏の最北端の城として、重要な役割を担っていたと考えます。字天浦は低地にあり、同城はその東側の丘陵地にあったと考えられます。そこは、昔からの下白水の中心集落の北側、下白水北6丁目にある日本料理店の裏手付近です(掲載当時)。

今は住宅地となり当時の痕跡はありませんが、江戸時代の記録や、昔を知る人の話で城の様子を再現することができます。

主郭(しゅかく)は南北60m、東西40m、高さ6〜8m程度の小山にあったようです。現在山は削られていますが、以前この山で遊んでいた人によると簡単には登れない急坂で、頂上は平たんだったそうです。山の上を平らにして、周囲を削り、攻めにくくしていたと考えられます。

北側には福岡女学院側から続く丘陵を断ち切る幅35m程度の空堀「堀切(ほりきり)」があり、東側と南側には堀「横堀」が巡っていたようです。南側の堀は2本あり、堀と堀との間は主郭を守る曲輪(くるわ)だったと考えられます。さらに南側には、現在も痕跡がある清水川が流れ、この川も防衛に利用したと考えられます。

西側は崖で、現在も残っています。崖下にある天浦には湿田があり、所によっては、底なし沼状であったという人もいます。湿田は防衛に有効で、深田に入るとよろいを着た兵が途中で身動きできなくなり、攻め込むのは難しかったことでしょう。

主郭の小山は「ジョウノヤネ」と呼ばれていました。ジョウは「城」、ヤネは笹が茂る小山の意味で、城山を表します。また、西側崖下の天浦の水田との境には、細長い畑があり「ジョウノシタ」と呼ばれていました。

城は南側旧下白水集落側に開かれていたと考えます。集落一帯は「ヤシキカタ」、集落の南側には「キドグチ」という地名が残っており、これらの地名は天浦城と関連する可能性があります。ただし、断定はできず、特にキドグチは、集落から往還(昔の他の村とつながる主要道路)への出口をキドやキドグチと呼ぶ例があるため、集落の出入り口を示していたのかもしれません。

春日市郷土史研究会 寺崎 直利(てらさき なおとし)

(市報かすが 平成30年3月15日号掲載)

このページに関するお問い合わせ

文化財課 整備活用担当

〒816-0861

福岡県春日市岡本3-57

奴国の丘歴史資料館1階

電話:092-501-1144

ファクス:092-573-1077

文化財課 整備活用担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク