上と下

ページID:1010933 更新日 令和5年12月5日

地名として「上下」を使うときは「うえ」と「した」、「かみ」と「しも」、「じょう」と「げ」、「のぼ(り)」、「くだ(り)」と多くの読み方があり、何と読むのか迷います。

東京に行くのを「上京」すると言い、京都に行くのを「上洛(じょうらく)」と言います。この場合の「上」は、地方から見て中央を意味します。

春日には「上白水」と「下白水」があります。下白水が福岡市に近く、その奥が上白水です。上下が中央との関係を指すとすると、この場合、中央は福岡ではなく、太宰府だと考えられます。上白水がより太宰府に近いため、そうなったのだという説があります。しかし本当は、上白水が下白水より山手にあって、水が流れ出す上流にあるためです。

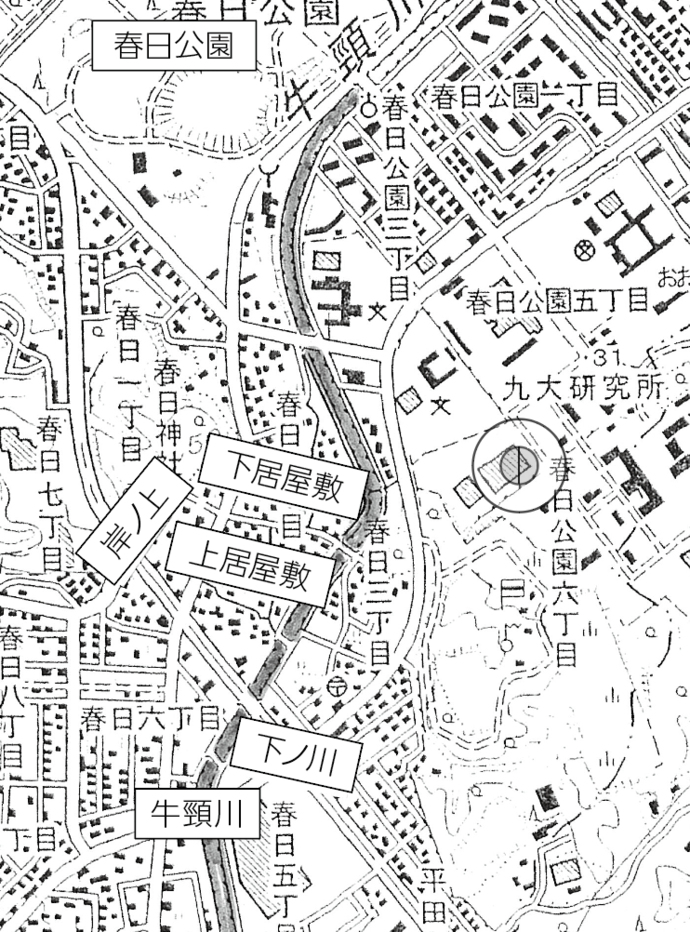

春日地区の字に「上居屋敷(かみいやしき)」、「下居屋敷(しもいやしき)」があります。春日神社の東側一帯、古い春日の中心地です。居屋敷は字のごとく、居住地域を指し、中世以来の呼び名です。上居屋敷は神社から見て右(南)の牛頸(うしくび)側、下居屋敷は左(北)、の白木原側です。両地域の前に牛頸川が流れています。ここでは川の流れに従い上、下が区別されています。博多の櫛田神社近くに、「上川端(かみかわばた)」があり、より海岸に近い方を「下川端(しもかわばた)」というのも、那珂川の上流、下流による例です。

上居屋敷の一角に、「岸ノ上(きしのうえ)」といわれるところがあることが、今回の調査で判明しました。そこから県道31号線を南に緩やかな坂を下った辺りに「下ノ川(したのかわ)」という字があります。「岸ノ上」は集落から見て一段高い場所、「下ノ川」は低い場所です。

上下の呼び方を春日の例で考えれば、「カミ、シモ」は方向を表し、「ウエ、シタ」は高低を表すようです。ただ、漢字で書けばどちらも同じで、地名の呼び方は難しいものです。日頃、地名を使わず、みんなの記憶が薄れ、記録に漢字のみが残れば、そのうち高低のウエがカミになり、シタがシモになるかもしれません。

春日市郷土史研究会 寺崎 直利(てらさき なおとし)

(市報かすが 平成29年1月15日号掲載)

このページに関するお問い合わせ

文化財課 整備活用担当

〒816-0861

福岡県春日市岡本3-57

奴国の丘歴史資料館1階

電話:092-501-1144

ファクス:092-573-1077

文化財課 整備活用担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク