嫌われた天野遠景

ページID:1011761 更新日 令和5年12月5日

石清水八幡宮の成清(せいせい)が、娘の鶴姫(つるひめ)へ建久(けんきゅう)3(1192)年に、春日市にあった白水庄を含む宇美六庄を譲ります。その譲り状の中に興味深い記事があります。「依前右大将家御下知遠景避預所并地頭状一通」(さきの右大将家のご下知により、遠景(とおかげ)を預所(あずかりどころ)ならびに地頭(じとう)を避ける状一通)というものです。

前右大将家とは源 頼朝(みなもとの よりとも)のこと、頼朝は、近衛右大将(このえうだいしょう)に任じられ、辞任の後、元の官職で呼ばれています。まだこの時点では征夷大将軍にはなっていません。遠景とは天野遠景(あまのとおかげ)のことです。意味は、頼朝が天野遠景に、宇美六庄の預所、地頭の職務の放棄を命令したとのことです。

遠景は伊豆国天野の出身。頼朝に早くから出仕していた武士です。元暦(げんりゃく)元(1184)年、九州制圧のため派遣された源範頼(みなもとののりより)に従い九州に渡ります。文治(ぶんじ)元(1185)年、範頼と共に鎌倉に帰った後、再び九州に渡り、源 義経(みなもとの よしつね)の追捕(ついぶ)と平家与党の探索にあたり、頼朝の九州における代理、鎮西(ちんぜい)奉行人となります。

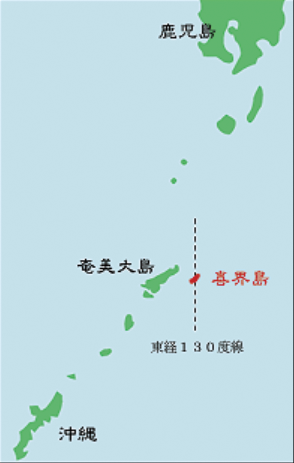

文治3(1187)年、貴海島(きかいじま、現在の鹿児島県喜界島)の追討を命じられ、翌年追討の終了を報告しています。貴海島には平安時代から大宰府の出先が置かれ、南方の海賊を見張っていました。当時の人々は、国の北端は外ヶ浜(そとがはま、青森県陸奥湾沿岸)南端は貴海島と考えていました。遠い、遠い貴海島まで行った関東御家人は彼だけでしょう。

なお、遠景の性格は乱暴だったようです。九州へ来る直前、頼朝の命令で、甲斐源氏(かいげんじ)の一条 忠頼(いちじょう ただより)を、頼朝の前で殺しています。また、九州の鎮西奉行人を罷免された後、建仁(けんにん)3(1203)年、鎌倉幕府の重要な構成員、比企 能員(ひき よしかず)を北条 時政(ほうじょう ときまさ)の屋敷で殺しています。

文書を見ると、遠景が宇美六庄の預所ならびに地頭となっていたようです。預所は、中央の荘園領主から派遣され、荘園を管理する役目です。地頭は、時代により役目が違い、後の時代は現地の領主ですが、この時代は荘園を管理する武士で荘官の一種です。預所と地頭を兼務するというのは、この荘園の乗っ取りです。推察ですが、遠景が地位を利用して勝手にやったことでしょう。乗っ取られた石清水八幡宮は困って、関係が良かった頼朝に頼み込んで、遠景を排斥したのでしょう。

成清は、武士を支配する頼朝から、遠景の狼藉を排するお墨付きの書類をもらい、宇美六庄の正当な権利を証明するものとして大事にしたのでしょう。当時の荘園の支配を示す大事な記事です。

遠景は、その後、建久(けんきゅう)6(1195)年に鎮西奉行人を罷免されます。鎮西奉行人として力を振るいましたが、鎌倉からの指示が遵守されないこと、現地や鎮西御家人との軋轢(あつれき)が原因とも考えられています。後に、執権北条 義時(ほうじょう よしとき)に自分の数々の勲功を挙げて所領の給付を願い出ています。晩年は不遇だったとも考えられています。

春日市郷土史研究会 寺崎 直利(てらさき なおとし)

(市報かすが 令和2年1月15日号掲載)

このページに関するお問い合わせ

文化財課 整備活用担当

〒816-0861

福岡県春日市岡本3-57

奴国の丘歴史資料館1階

電話:092-501-1144

ファクス:092-573-1077

文化財課 整備活用担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク