人生大逆転(2) 住吉神社神官の場合

ページID:1011759 更新日 令和5年12月5日

住吉神社は、市内の小倉地区と須玖地区のそれぞれにあり、これらは、博多区の住吉神社から分祀(ぶんし)されたと考えられます。治承(じしょう)3(1179)年、博多の住吉神社の神官3人が、流罪に処せられました。史料を見ても、原因は不明です。想像されるのは、当時の政権を握っていた平氏が、貿易を重視していたことです。

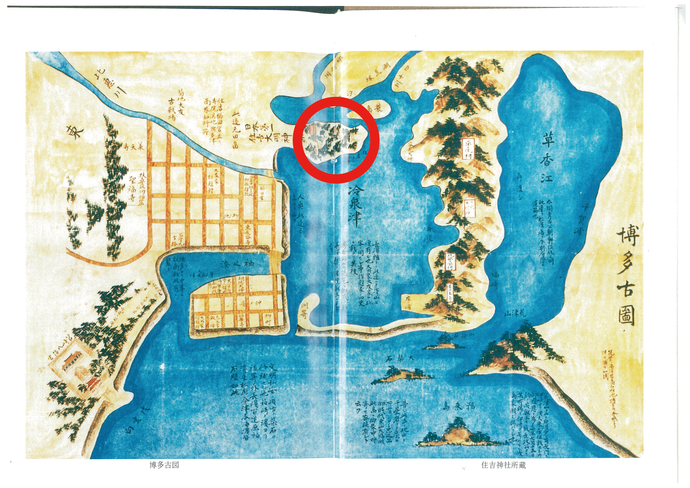

博多は、大陸との貿易で重要な場所でした。そのため平氏は、関係が深い櫛田神社を博多に分祀しました。これは、当時那珂川の河口に位置し、博多に影響力を持つ住吉神社にとって面白くなかったことでしょう。那珂川が山中から平野部に出る辺りに現人(あらひと)神社があります。現人神社は、住吉神社の元宮といわれるような、住吉神社と深い関係がありました。住吉神社は、那珂川に深い権益を持っていたと考えています。

平氏が支配した九州での最大所領は、佐賀県神崎庄です。神崎庄から物資を運ぶ時、脊振山系を山越えして、現在の那珂川市に出るのが最も近道です。平野部に入ると那珂川を船で下る。ここで、住吉神社の権益とぶつかったと考えます。住吉神社は、博多を巡る貿易、流通の両面で、平氏政権と対立してしまったのです。そのため、神官3人が流罪になったのでしょう。流罪になった1人、昌助(まさすけ)は、伊豆に流されます。もうお気付きでしょう。当時伊豆には、流罪になった源 頼朝(みなもとの よりとも)がいました。歴史の偶然とは恐ろしいものですね。

鎌倉幕府の正式な歴史書「吾妻鏡(あづまかがみ)」の治承4(1180)年7月23 日の記事に「昌助の弟住吉小太夫昌長(すみよしこだゆうまさなが)が初めて武衛(ぶえい、頼朝)のもとに参上した」とあります。翌8月頼朝の最初の武装行動(山木館襲撃)の前夜、襲撃の成功の祈祷を昌長にさせています。襲撃当日、昌長は鎧を付け軍勢に付き添いました。これは、「戦場で祈祷のためである」と書かれています。中世では、神仏の意向によって物事が決まると人々は考えていて、戦いでも祈祷は重要な役割を担っていました。

その後、頼朝が大敗する石橋山の戦いの前、妻北条 政子(ほうじょう まさこ)を安全にかくまうとき、政子に昌長が付添っています。頼朝が自分の妻と同道させたことからも、昌長を信頼していたことが分かります。

その後の歴史は皆さんご存じの通り。平氏を倒した頼朝の政権となります。ここで罪人からの大逆転が起きるのは、前回の石清水の祠官とよく似た話ですが、住吉の神官は、直接頼朝の下で共に戦っています。通常では考えられない運命です。

建久(けんきゅう)4(1193)年の記事に、昌助が(まだ流罪中の身分でありながら)「密かに将軍家(頼朝)に仕えていた」とあります。昌助、昌長兄弟は、頼朝と直接主従関係を結ぶ関東御家人になっていたのです。九州出身で、頼朝の最初の蜂起から行動を共にした人物はいません。非常に珍しい例です。

春日市郷土史研究会 寺﨑 直利(てらさき なおとし)

(市報かすが 令和元年9月15日号掲載)

このページに関するお問い合わせ

文化財課 整備活用担当

〒816-0861

福岡県春日市岡本3-57

奴国の丘歴史資料館1階

電話:092-501-1144

ファクス:092-573-1077

文化財課 整備活用担当へのお問い合わせは専用フォームへのリンク